ペプチド固相合成法とは

ペプチド固相合成法とはペプチドやタンパク質を合成する際に用いられる方法のひとつです。高収率で目的物を得られる、反応後の原料・縮合試薬の除去が簡便である、といった利点があります。

しかし、大量合成には向かないので、少スケールでの実験に用いられるのが一般的です。合成の特徴として「リボソーム上での合成と異なりN端側に反応点があること」があげられます。

合成法

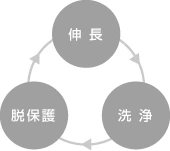

固相として表面を修飾した0.1mmサイズの樹脂を用い、ペプチドを脱水縮合を用いて伸長します。伸長にはN端を保護したアミノ酸を用います。保護基には一般的にFmoc基、Boc基が用いられます。ペプチド鎖は図のようなサイクルを繰り返して伸長します。目的の配列が出来上がったら固相表面から切り出しを行い、目的化合物を得ます。以下で一般的な合成法のFmoc法、Boc法について説明します。

Fmoc固相合成法

N端の保護基としてFmoc基を用いる方法です。DMF/ピぺリジンを用い、塩基性条件下で脱保護を行います。合成では副生成物が生じますが液相合成と違い、固相合成では洗浄で簡便に除去できます。また、反応の進行度合いは洗浄液の吸光度を測定することで確認できます。このことから自動合成機に用いられることが多いです。樹脂からの切り出しにはTFA(トリフルオロ酢酸)が用いられます。

Boc固相合成法

Boc基を保護基として用いた合成法です。一般的に、TFAを用いて酸性条件下で脱保護を行います。樹脂からの切り出しにはフッ化水素が用られますが、フッ化水素は危険であり、塩基に弱いアミノ酸を用いる場合でない限り、使われることは少なくなってきました。