薄層クロマトグラフィーとは

薄層クロマトグラフィー(TLC:Thin-Layer Chromatography)とは、ガラス、アルミニウム等の板上にシリカゲル、アルミナやセルロース等の吸着剤を薄膜状に固定した薄層プレートを用いる分離技術です。

主に、反応の進行状況を迅速に確認するため、カラムクロマトグラフィーを行う際の分離条件の検討や、分離の確認に用いられます。担体のシリカゲルはカラムクロマトグラフィーと同じですが、粒子の細かいものが使われているので分離能が高いです。通常は順相のシリカゲル担体を用いますが、逆相シリカゲル担体や化学修飾担体も用いられます。

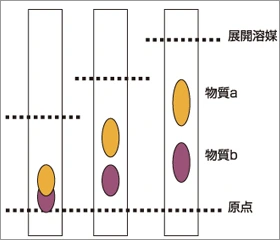

薄層プレートの一端を溶媒に浸すと、吸着剤の間隙を毛細管現象により溶媒が移動します。

薄層プレート上に試料物質が存在すると、溶媒の移動に伴い試料も移動します。

このとき、試料の固定相の吸着剤への吸着の強さと移動相の溶媒への溶解性の違いにより、試料の移動する距離が異なります。TLCは溶離液組成、温度、担体、チャンバーの溶媒蒸気の飽和度、スポット量を管理すれば再現性があるので、有機化合物の分離や同定を行う際に使用されます。

薄層クロマトグラフィーの特徴

長所

- 分析が迅速で安価である

- 同時並列分析が可能である

- 全成分がプレート上にある

- 複雑な成分の予備分析ができる

- 最適条件の設定ができる 等

短所

- 精度、再現性に問題がある

- 使用するたび展開プレートを調製する必要がある

- 定量性に問題がある

- 多量の分析ができない 等

ミニ知識

“クロマトグラフィー”という言葉の語源はギリシャ語でありクロマトは“色”、グラフィーは“記録”、つまり“色の記録”という意味になります。

これは1906年に単一の成分と考えられていたクロロフィルをクロロフィルaとクロロフィルbに分離したことからクロマトグラフィーと命名されたそうです。このクロマトグラフィーを基にして現在の分析法が発展し、様々な成分が分離されていますが、ガス等無色のものも分析されており、クロマトグラフィー本来の意味とは異なってきています。