RNA精製とは

細胞や組織からRNAを抽出する方法です。現在、RNAの抽出に関しては、様々なキットが出回っており、研究の現場ではそれらを利用する場合がほとんどです。

原理

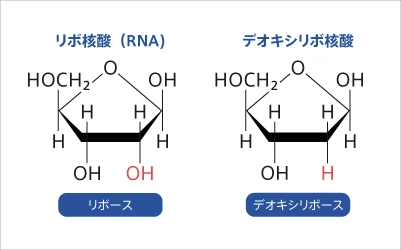

現在広く用いられているAGPC(acid guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform extraction)法の原理を示します。DNAやRNAは酸性の環境において、そのリン酸基の電離平衡がO-からOHへと偏ります。リン酸基の電荷が打ち消された結果、核酸は電気的に中性となり、無極性溶媒に溶けやすくなります。しかし、RNAは、そのリボースにOH基があるため、DNAに比べて親水的で、水のような極性溶媒に溶けやすくなっています。そのため、組織や細胞の破砕液に酸を加えて酸性にした後、フェノール、クロロホルム等の無極性溶媒を加えると、DNAやタンパク質は無極性な有機層へ移行するのに対して、RNAは水層に留まります。この水層を単離して、アルコール沈殿を行うことでRNAを精製することができます。

手順

- 組織や細胞のペレットを、強力なタンパク質変性剤であるチオシアン酸グアニジンを含む溶液中(lysis buffer)で破砕します(ホモジナイザー等を使用)。これによって、RNAを細胞から取り出すと同時に、RNaseを含むあらゆるタンパク質を変性させます(一般的に、このlysis bufferには、チオシアン酸グアニジンに加え、ジスルフィド結合を壊すbetaメルカプトエタノール、細胞膜を可溶化させるための界面活性剤等が含まれています)。

- 酢酸ナトリウム(pH 4.0)を1の破砕液に加えて、破砕液を酸性にした後、フェノールとクロロホルムを加えます。撹拌した後、遠心器にかけて水層と有機層に分けます。RNAはリボースのOH基により、酸性環境下でも水層に溶存できますが、DNA、タンパク質は有機層へ移行します。

- 水層を回収し、イソプロパノールを加えてRNAを沈殿させます。RNAのペレットを70%エタノールでリンスし、DEPC(diethyl pyrocarbonate;RNaseを失活させる化学物質)水等に溶解します。

注意点

RNAはDNAと比較して極めて不安定なため、必ず手袋をして、素早く操作を行ってください。抽出した後のRNAは必ず冷凍(-80℃または-20℃)してください。RNAをより長期的に保存したい場合は、アルコール沈殿の状態で保存しましょう。

活用例

この方法で得られるのはrRNA、tRNA、mRNA等の混合物です。細胞内のRNAの80%以上はrRNAであり、残りの大部分はtRNAです。mRNAは全RNA中の数パーセントに過ぎませんが、そのmRNAを用いてcDNAをPCRで増幅するような実験や、特定のmRNAの発現量を調べるような実験を行うことができます。

お仕事をお探しの方へ

研究職のお仕事を探すならWDB

WDBの求人サイトでは「遺伝子解析」に関連する求人情報を多数掲載しています。