概要

植物等の葉緑体にはクロロフィルをはじめとする複数のタンパク質結合型色素が存在しており、光合成色素として光合成に必要な光エネルギーの捕獲の役割を担っています。

性質

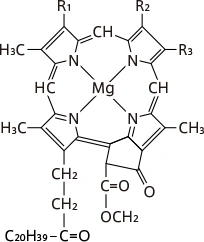

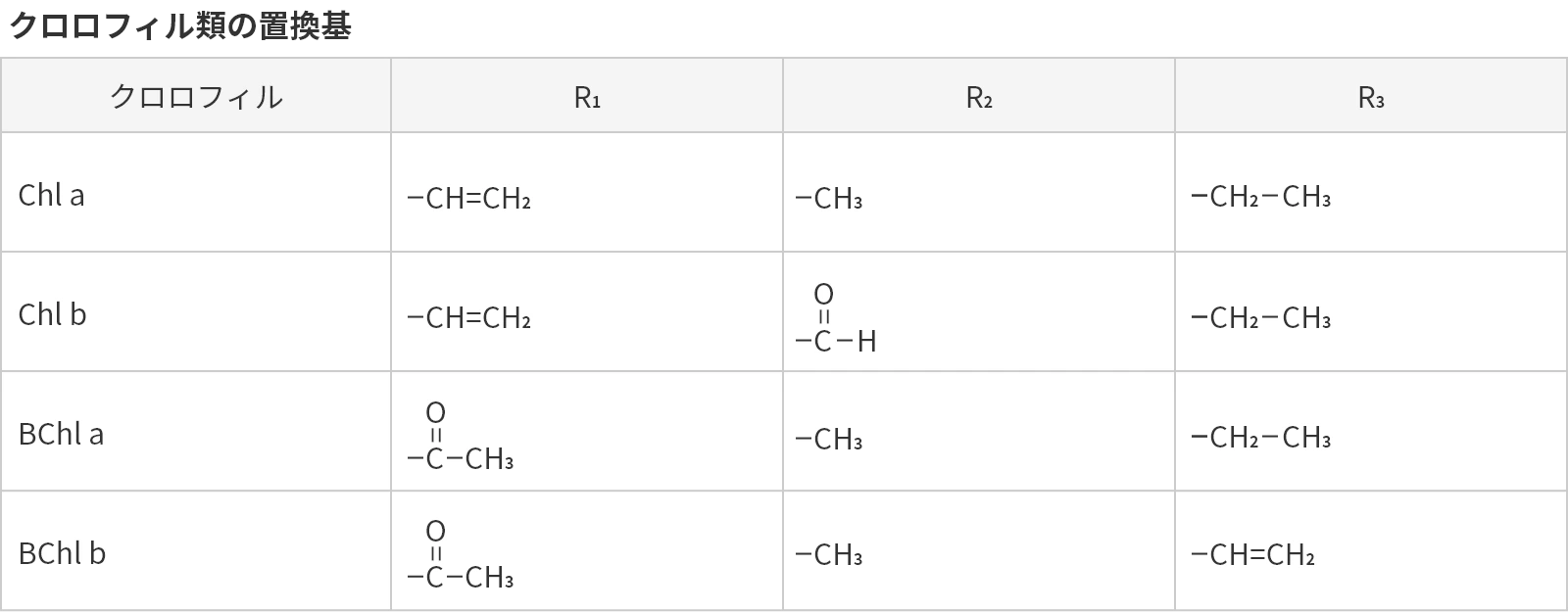

緑色のクロロフィルは最も多量に存在する色素であり、光合成に必要な光を捕獲する上で最も重要です。クロロフィルには置換基の異なるいくつかの型があり、クロロフィル(Chl a,Chl b)とバクテリオクロロフィル(Bchl a,Bchl b) 等が存在しています。光合成色素の働きとしては、電子伝達反応に直接かかわる反応中心として働くものと、光を集めるアンテナ色素として働いているものがあります。クロロフィルの中でも働きには違いがあり、例えばChl aは反応中心として働きChl bはアンテナ色素として機能しています。実際にはChl aでも反応中心として機能しているものは一部であり、大多数がアンテナとして存在していることがわかっています。

クロロフィルa,bはともに紫-青(400~500nm)と橙-赤(650~700nm)の波長の光を吸収します。 光合成色素の補助色素としてよく知られているのはカロテノイドのβ-カロテンであり、こちらはクロロフィルと違い赤橙色の色素(吸収極大497nm,466nm)です。クロロフィルやカロテノイドは多くの光合成生物に存在しています。これらの異なる吸収波長を示すいくつかの色素をもつことで光合成生物が吸収できる光エネルギーの領域を広げています。

活用例

クロロフィル:化粧品、サプリメント

β-カロテン:ビタミンAの前駆体としてサプリメント 等

作用機序

光合成色素の光エネルギー吸収作用について

色素成分が光子(光エネルギーの量子)を吸収すると、基底状態にある電子はより高いエネルギーの分子軌道に励起されます。吸収された光子のエネルギーは基底状態とより高い軌道のエネルギーの差に等しいので、色素は光の特定の波長のみ吸収します。エネルギーを得た色素は基底状態と比べてより高い還元力を持ちます。このように、色素はより正の還元電位を持つ成分から、より負の還元電位を持つ成分へと電子を伝達するのに利用されます。

歴史的背景

1906年にクロロフィルがクロマトグラフィーで分離できることが発見され、その色(希:chroma)がクロマトグラフィーの語源となりました。

参考文献

ホートン生化学 第3版 P341-360

お仕事をお探しの方へ

研究職のお仕事を探すならWDB

WDBの求人サイトでは「植物」に関連する求人情報を多数掲載しています。