概要

液晶とは、固体(結晶)と液体の中間にある状態の物質をいい、見かけ上は透明な少し粘性がある液体です。液晶は、自然状態では棒状や円盤状の分子がゆるやかな規則性を持って並んでいて、液体の流動性と結晶の規則性の双方を兼ね備えています。液晶状態では、ある程度の方向規則性があるために、正面や下面から見ると明らかに分子配列の見え方が違ってきます。このように方向によって光学的な見え方や物理特性が違う等の性質を異方性といいます。これらの特徴を液晶ディスプレイ等に利用しています。

性質

液晶は外部電圧等によってその分子の並び方が変わる性質があります。液晶ディスプレイは、この性質を利用して表示を行っています。液晶ディスプレイに使用する液晶材料は、低温では固体(結晶)、高温では液体の状態になり、その中間のある温度範囲でのみ液晶状態になるサーモトロピック液晶を利用していることがほとんどです。

サーモトロピック液晶には構造特徴によって、ネマティック液晶、スメクティック液晶、コレステリック液晶等があります。

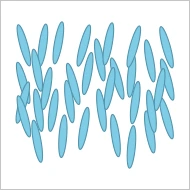

- ネマティック液晶

-

棒状の液晶分子がほぼ一定な方向性を持って並んでいる。

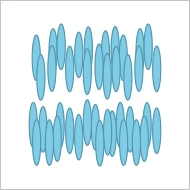

- スメクティック液晶

-

層状構造をしていて、層内の棒状液晶分子が一定な方向性を持って並んでいる。

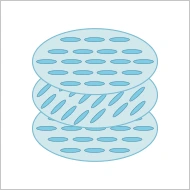

- コレステリック液晶

-

一定方向を向いた分子の層状構造をもち、かつお互いの層の分子配列方向がらせん状である。

液晶は電界によって動き、配列方向を変える働きがあります。液晶ディスプレイは2枚の電極に液晶をはさみ、その電極間に電圧をかけて液晶に電圧をかけたり切ったりして液晶分子を動かしています。

活用例

液晶は加熱していくと白濁した液体となり、さらに過熱していくと透明な液体になる性質を持っています。この透明液体を冷却していくと、紫色、橙赤色、緑色等の色が現れます。これらの液晶は螺旋状の構造を持ち、その螺旋構造のピッチが目に見える光の波長に近いために白い光を当てると、螺旋構造による光の反射で鮮やかな色となります。これを利用し、「液晶サーモグラフィー」と呼ばれる温度計が作られています。電気を入れるか否かによって液晶の並び方が変わる性質を利用し、電卓やデジタル時計等の素子表示に利用してきました。また、テレビの画面に利用され液晶テレビとして大型画面表示機器の主流となりました。

分子構造

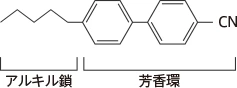

代表的な液晶の分子構造は次の通りです。

堅いビフェニル基(2個のベンゼン環)のコア部分とシアノ基(CN)からなるシアノビフェニールに、軟らかい部分の鎖状になったアルキル鎖からできています。

液晶を加熱した際、この堅い部分は規則的に配列しようとするのに対し、軟らかい部分はランダムになります。このそれぞれの部分が相反するような働きをするために、液晶は固体と液体の中間である二つの性質を示すことができます。

歴史的背景

1988年に、オーストリアのF・ライニッツアー氏が、コレステロールと安息香酸のエステル化合物を結晶の形で作ることに成功し、その結晶を加熱すると溶けて白濁した液体(サーモトロピック液晶)になり、さらに過熱すると透明な液体になることを確認しました。

1968年に米RCA社のハイルマイヤー氏らが、ネマティック液晶に電圧をかけると透明であった液晶が乳白色に変化すること(動的散乱効果)を発見し、それを用いて表示装置を作りました。

1973年に日本のシャープが電卓の表示装置として初めて実用化しました。

参考文献

- 西久保 靖彦(2003)「最新ディスプレイ技術の基本と仕組み」秀和システム

- 鈴木 八十二(2003)「トコトンやさしい液晶の本」日刊工業新聞社

お仕事をお探しの方へ

研究職のお仕事を探すならWDB

WDBの求人サイトでは「半導体」に関連する求人情報を多数掲載しています。