電気伝導率とは

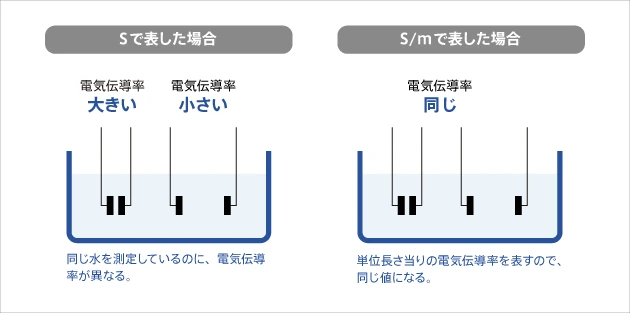

電気伝導率(導電率、電気伝導度)は、どの程度電気を通しやすいかを表す指標となる値です。中学理科では電気の通しにくさ(電気抵抗)を学習し、その単位はオーム(Ω)でした。このΩの逆数(電気抵抗の逆数=電気の通しやすさ)をSI単位系ではジーメンス(S)という単位で表します。しかし、一般的に電気伝導率を表す場合、Sではなく単位長さ当たりの量である比伝導率Sm-1(S/m)を用いて表します。単位長さ当たりで電気伝導率を表す方が、物質の性質を示すのに都合がよいためです(図1)。導電率計の目盛としてはmS/cmやµS/cmが多く用いられています。

導電率計は、2つの電極間に交流電圧をかけて電気伝導率を測定する装置です。水の電気伝導率はイオン性の不純物が多いほど上昇するため、水の汚れ具合を反映する重要な水質監視項目となっています。この他、導電率計は海水や食品中の塩分含量の測定、大気中の二酸化硫黄濃度測定等に応用されています。ラボではイオンクロマトグラフ装置の検出器に用いられている場合があります。この際、あらかじめサンプルや溶離液中の電気伝導率やpHを調節することにより物質のカラム吸着量や溶出量をモニターしたり制御する目安として用いられることがあります。

<図1>

参考文献

津村 ゆかり(2009)「図解入門 よくわかる 最新分析化学の基本と仕組み」(株)秀和システム p.204~205